複数倉庫を運用する場合、セット商品のフリー在庫数は各倉庫内での構成可能数を算出した数値を合計した数になります。

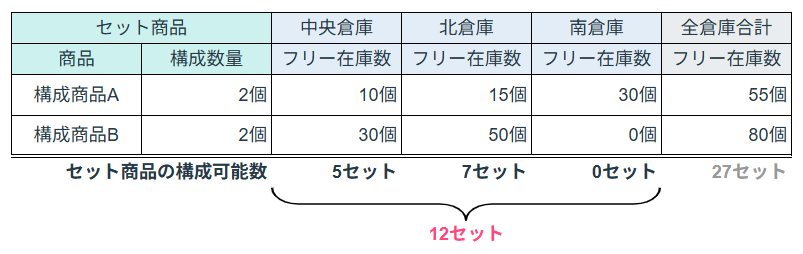

例えば、構成商品Aを2個、構成商品Bが2個のセット商品がある場合、下記の例では全倉庫の構成商品のフリー在庫数からセット商品の構成可能数を算出すると、理論上27セットが構成可能になりますが、仮にこの27セットを出荷しようとすると倉庫間の在庫移動を伴いすぐに出荷を行うことができません。そのため、現実的に出荷可能な数である、倉庫ごとの構成可能数を合計する形を算出ルールとして採用しています。

下記の例の場合、中央倉庫の5セット、北倉庫の7セット、南倉庫の0セットを合計した12セットがセット商品のフリー在庫数として採用されます。

引当待ちが存在する場合の算出ルール

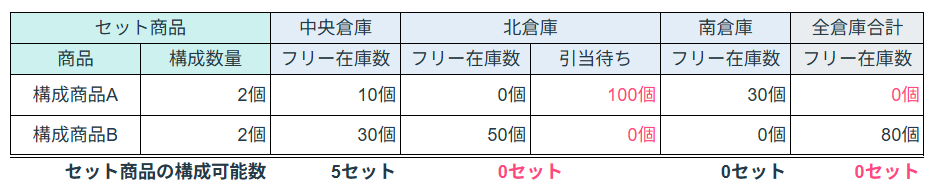

複数倉庫を運用していて、かつ、セット商品の構成商品に引当待ちが存在する場合で、一部の倉庫でセット商品が構成可能なときでも、過受注を防ぐために全倉庫を合計した理論上の構成可能数を考慮した算出ルールになります。

上記の例では、北倉庫に構成商品Aの引当待ちが100個存在します。この場合、中央倉庫と南倉庫のフリー在庫数を合計しても10個 + 30個 = 40個となり、60個の在庫が不足している状態となります。よって、全倉庫を合計した理論上の構成可能数は0セットとなります。

この時、各倉庫の構成可能数の合計である5セットを採用すると過受注に繋がる恐れがあるため、理論上の構成可能数である0セットが在庫数として採用されます。

「理論上の構成可能数」より「各倉庫の構成可能数の合計」の方が少ない場合には、通常の算出ルール通り「各倉庫の構成可能数の合計」が在庫数として採用されます。

在庫連携で一部の倉庫の在庫数のみを送信する設定を有効化している場合、指定されている各倉庫での構成可能数量の合計を使用して在庫連携を行います。