このページでは、LOGILESSのインボイス制度への対応についてご案内します。

LOGILESSのインボイス制度への対応について

概要

LOGILESSでは、「媒介者交付特例」に基づいてインボイスに対応した領収書を発行することができます。

税額計算は、LOGILESSに取り込まれた受注データの税区分ごと取引総額から、税率を割り戻す方式を採用しており、場合によってはLOGILESS上で計算された税額と、EC取引時に作成された取引明細金額の積み上げ計算された税額とで税額の計算結果が異なってくるケースが発生します。

こうした場合、税務処理にあたって「積上げで計算した帳票」「LOGILESSで割戻し計算した帳票」のいずれかをインボイスとして申告する必要があります。必要に応じて、LOGILESS上で税額を手動修正する機能もございますので、ご活用ください。

対応する帳票

LOGILESSでは「媒介者交付特例」に基づいて、インボイスに対応した領収書を発行することができます。

この対応は、領収書に対してのみ行われており、納品書はインボイスに対応した領収書としてはお使いいただけませんのでご注意ください。

LOGILESSで計算される消費税額について

プラットフォームごとの税計算ルールの違い

- ecforce、Bカート、楽楽B2B経由の受注

- 各モール、カート側で計算された消費税額をLOGILESSに取り込みます。

- ただし、LOGILESS上で注文情報を変更し金額が変わった場合は、消費税額を手動で計算し、再入力する必要があります。

- 上記以外のプラットフォームの計算について

- LOGILESSに取り込まれた税区分ごとの合計金額から、税率ごとに課税標準額を割戻し計算し、差額から税額を算出します。

- 例:合計金額2,750円(税込/10%)の商品購入データの場合

- 2,750*(100/110) = 2,500(円)

- 2,750 – 2,500 = 250(円)

- プラットフォーム上で対応した値引きやクーポンにより割引については、商品明細ごとの割引は反映されず、合計金額からの按分計算となります。

- LOGILESSに取り込まれた税区分ごとの合計金額から、税率ごとに課税標準額を割戻し計算し、差額から税額を算出します。

税区分ごとの税額端数調整

- 計算された税額の端数を調整する必要がある場合、手動にて1円単位の税額を調整することも可能です。

設定・操作方法

適格事業者登録番号の設定

組織設定 > 店舗 から、登録している店舗の詳細画面より、国税局に申請した「適格事業者登録番号」を登録してください。

設定後、発行された領収書に入力した適格事業者番号、税区分ごとの税額や特記事項が表示されます。

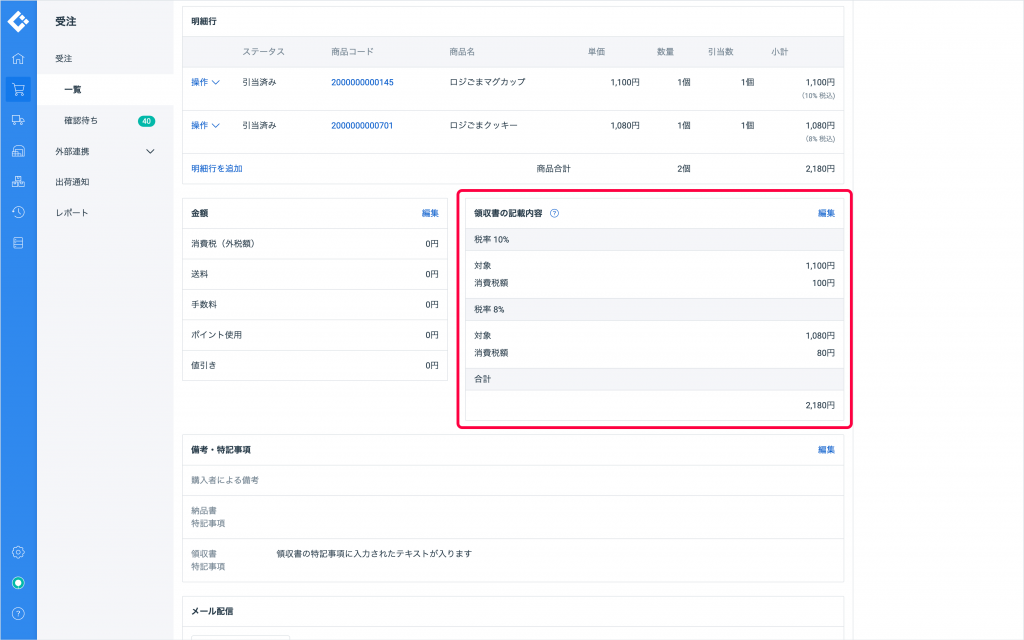

領収書の記載内容

受注詳細画面から領収書の記載内容が確認ができます。必要に応じて「編集」から税額を手動で編集することが可能です。

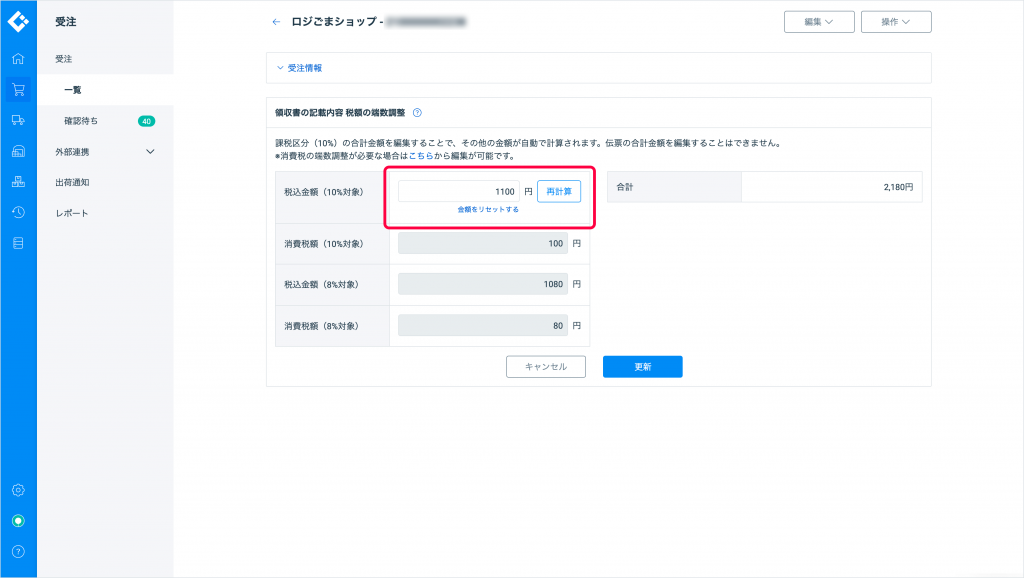

税額の調整

課税区分10%の合計金額を編集することで、課税区分8%の合計金額と区分ごとの税額が再計算されます。

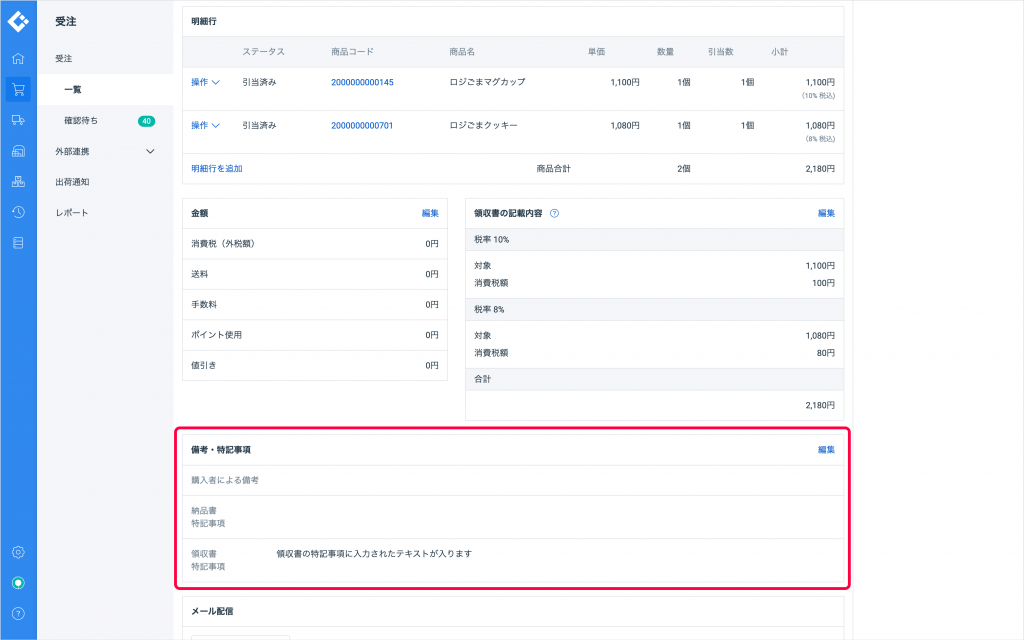

領収書特記事項

受注詳細画面から「領収書 特記事項」を編集することが可能です。